PEOPLE

P/REVIEWS

HIGHLIGHTS

FESTA DELLA SENSA 2024

Una festività che si celebra fin dai tempi della Repubblica di Venezia,...

IL FILO DI FAURÉ

In occasione del centenario della morte, Gabriel Fauré viene celebrato ...

-

SALONE NAUTICO 2024

L’Arsenale di Venezia diventa il palcoscenico ideale per accogliere il...

-

STORIES

PEOPLE

P/REVIEWS

STORIES

HIGHLIGHTS

IL FILO DI FAURÉ

In occasione del centenario della morte, Gabriel Fauré viene celebrato da Palazzetto Bru Zane in compagnia degli artisti che sono...

-

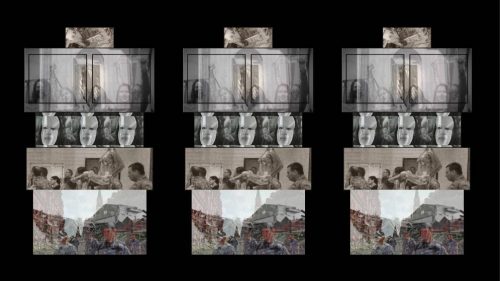

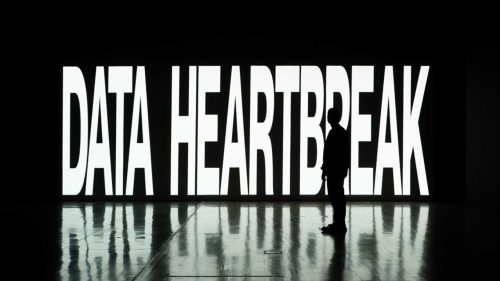

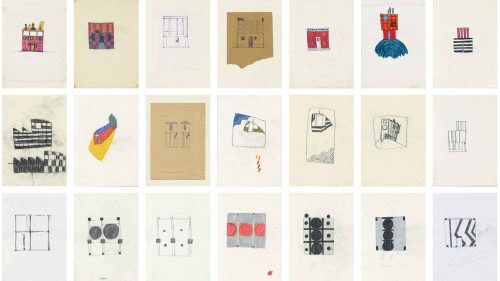

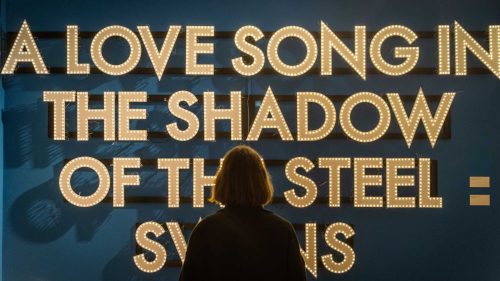

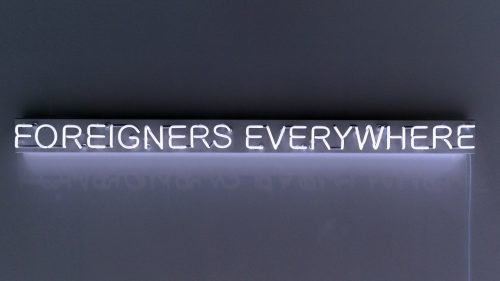

BIENNALE ARTE 2024 – STRANIERI OVUNQUE

Stranieri Ovunque/Foreigners Everywhere, questo il titolo della Biennale Arte 2024, presentata da Roberto Cicutto e Adria...

-

FESTA DELLA SENSA 2024

Una festività che si celebra fin dai tempi della Repubblica di Venezia, in occasione del giorno dell'Ascensione di Cristo (in dia...

CONCERT

Batterista e musicista dalla personalità versatile, Juanma Barroso sarà al Laguna Libre con Francesco Zampini alla chitarra e...

Laguna Libre

CONCERT

Con la sua voce, Yumi Ito crea mondi oltre ogni confine. La cantante svizzera con radici polacco-giapponesi è considerata una ...

TEATRO LA FENICE

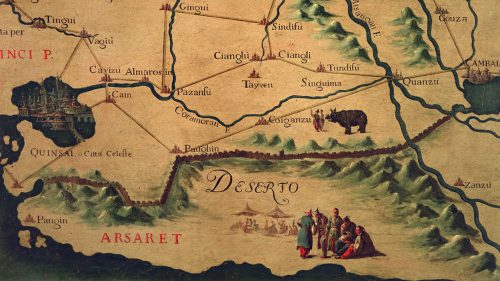

WORKSHOP

L’evoluzione dei segni grafici fa da filo conduttore a un appassionante gioco di scoperta: una mappa e alcune schede dida...

Negozio Olivetti

PERFORMANCE

In occasione della mostra Dialoghi Urbani. Street Art vs Museo, M9 – Museo del ’900 invita ogni weekend uno o pi�...

M9 – MUSEO DEL ‘900

CONCERT

L’Auditorium Lo Squero di San Giorgio ha dato il via alla Stagione Concertistica 2024 lo scorso 2 marzo, con appuntamenti pro...

AUDITORIUM LO SQUERO

THE BAG 2024

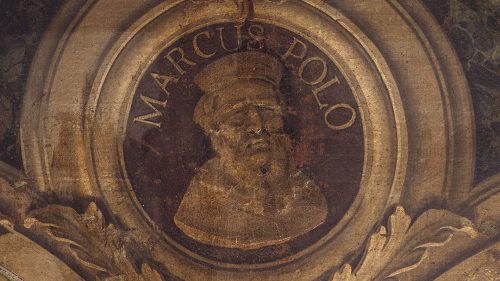

BIENNALE ARTE 2024 – STRANIERI OVUNQUE

Stranieri Ovunque/Foreigners Everywhere, questo il titolo della Biennale Arte 2024, presentata da Roberto Cicutto e Adriano Pedrosa, primo curatore proveniente dall’America Latina alla guida dell’Esposizione.

Segnali di continuità

Dal MASP, di cui è direttore dal 2014, a Venezia: il brasiliano Adriano Pedrosa è il primo latino-americano chiamato a guidare la Biennale Arte. Famoso il suo ciclo di Stories su minoranze e realtà locali per il Museo di San Paolo.